資源評估

資源評估 產品開發

產品開發 體系認證

體系認證 品牌營銷

品牌營銷

拿聲水知識丨礦泉水7項界限指標解讀之硒

前言:

1973年,世衛組織(WHO)確認硒是人與動物生命所必需的微量元素之一,同時也是維持人體健康所必需的微量營養元素及生命元素【1】。《食品安全國家標準 飲用天然礦泉水》(GB 8537)中,根據7項界限指標,將礦泉水分為了7大類型,其中之一便是硒型礦泉水。拿聲國際將帶你解讀天然礦泉水7項界限指標之一——硒元素。

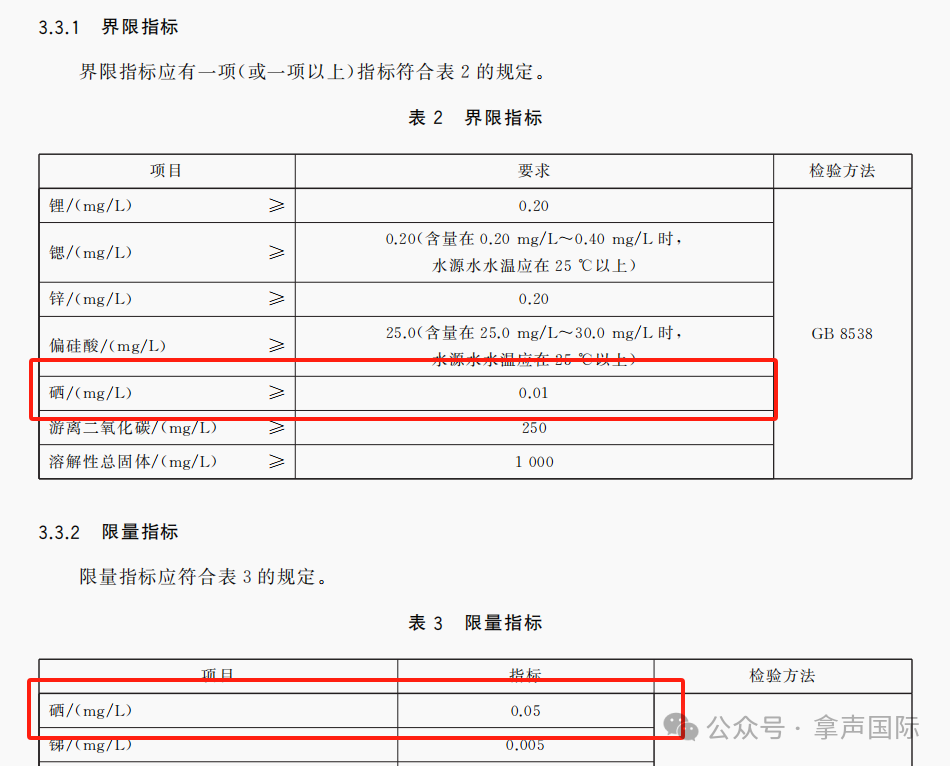

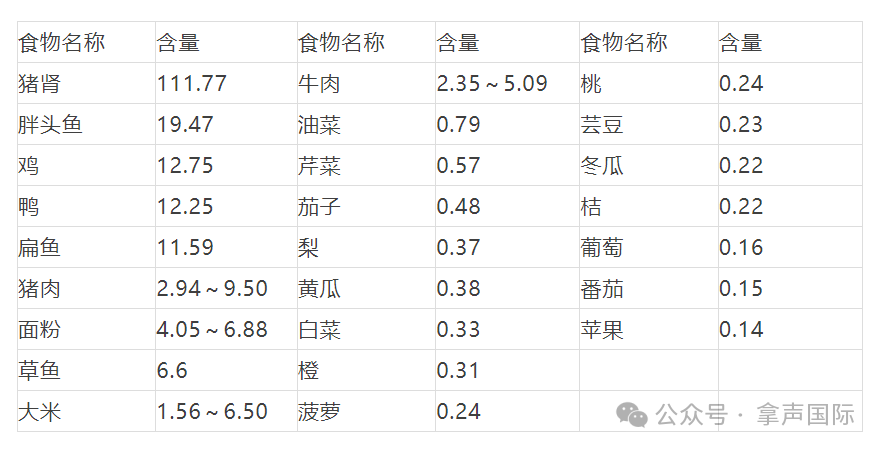

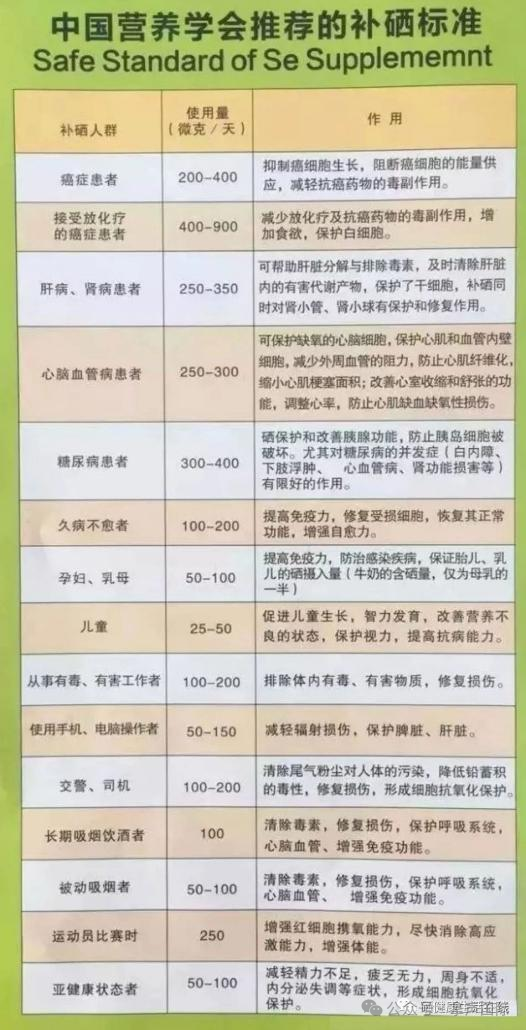

一、硒礦泉——補硒之首選 根據《食品安全國家標準 飲用天然礦泉水》(GB 8537——2018)中的規定,當礦泉水中的硒含量大于等于0.01mg/L時,即可被稱為硒型礦泉水(要有采礦證才可以開采),同時硒又為限量指標,不得超過0.05mg/L。 1988 年,中國傳統營養學研究會將硒列為需要每日進行膳食補充的營養素之一。然而,根據《中華人民共和國地方疾病與環境因素圖集》:我國有2 /3的土地缺硒,72%的國土低硒,約30%的地區嚴重缺硒,約10億人生活在低硒缺硒地區,普遍硒攝入不足,因此通過補硒來確保身體健康,便尤為重要。人體補硒的方式大概有3種: 1、食補——效果不大 我們日常飲食中,有不少食物含有硒元素(見表1),肉類比蔬菜和水果硒含量更高,比如:豬腎的硒含量大約為112微克/100克,雞肉約為13微克/100克;油菜、白菜、蘋果等蔬菜水果中的硒含量則相對較少,每100克蔬菜水果中的硒含量不足1微克。因此飲食補硒也有一些固有的缺陷:由于食物中的硒含量是非常有限的,可能需要大量食用才能達到理想的補硒效果。例如:雖然豬腎是硒元素的良好來源,但過量食用可能導致蛋白質攝入過多,同時對于高膽固醇患者來說,并不推薦頻繁食用豬腎。 表1【3】:常見食物硒含量(單位:微克/100克) 而且,由于現代社會人們不健康的生活習慣,比如:上網熬夜、吸煙酗酒、盲目減肥等,也會很大程度上導致硒元素吸收不足或者代謝過量。因此通過飲食補硒并不是最佳選擇,甚至會導致身體攝入的其他微量元素超標。 2、藥補——不適合日常補硒 如果身體出現了嚴重缺硒的癥狀,影響到健康,那么及時就醫并通過藥物治療來緩解和改善癥狀是非常必要的。但是俗話說“是藥三分毒”,對于人體日常補充硒元素來說,選擇藥補必然不是一個優選。 3、硒礦泉——優質之選 飲用水中的硒元素,更容易被人體所吸收,吸收率高達90%。與普通飲用水相比,硒礦泉中的硒元素含量更高,也含有更多符合人體所需的其他礦物質微量元素,而且不會因為補硒造成其他元素的超標,更為健康。與食用保健品補硒相比,飲用硒礦泉更為安全,而且成本也會更低,因此,是補硒之首選、優選、佳選。 那么如何選擇更優質的硒礦泉呢? 首先,看瓶體上標簽指標中的關鍵信息,如:生產標準是否是GB 8537(飲用天然礦泉水的國家標準)、是否有國家頒發的《礦產資源采礦許可證》、硒含量是否在0.01mg/L-0.05mg/L 的限值內。其次:看水源地。水源地的地理位置、生態環境等也會影響天然礦泉水水質的好壞以及口感,并且知名優質水源地也是天然礦泉水的賣點之一,會在瓶標上標注。 目前,我國已探明的存在硒礦泉的地區并不多,較為知名的有:湖北恩施地區(硒礦泉代表品牌有恩仙谷、恩勝硒都山泉等);陜南秦巴山區(硒礦泉代表品牌有漢水硒谷等);黑龍江省黑河市的五大連池;江西省宜春市明月山溫湯鎮(硒礦泉代表品牌有潤田翠等)等地區,我國硒礦泉水源地仍處于待發現、待開采階段。 二、硒元素不大,卻能創“神話” 1、抗癌 大量的科學研究證明,硒的抗癌作用已得到肯定,是世界公認的抗癌之王。研究發現,硒對阻斷腫瘤細胞的營養供應非常有利,可以協助巨噬細胞、白細胞殺滅癌細胞,對放療、化療具有增效減毒功能。 2、預防心腦血管疾病 世界衛生組織已經將“硒元素”列入與心血管疾病相關的元素之一。硒對于提高血紅蛋白的攜氧能力,促進血管形成硒蛋白溶栓系統,從而溶解微小血栓、修復受損血管內皮細胞具有重要作用。簡單來說:硒元素可以疏通血管,預防或者輔助治療心腦血管疾病。 3、抗氧化抗衰老 人的一生都是氧化的過程,而硒最重要的生理作用是抗氧化,它的抗氧化能力是維生素E和維生素C的500倍,是花青素的200倍【4】。人體內的硒元素主要以含硒酶或者含硒蛋白的形式存在,對于自由基具有很好的清除功能,對于抑制細胞膜的脂質過氧化具有重要作用,從而達到緩解組織細胞衰老進程進而抗老的目的。 4、解毒 硒元素對金屬元素具有很強的親和力,可以與體內的鉛、汞、鉻等有毒金屬結合,形成“金屬-硒-蛋白質”復合物,通過人體代謝功能,將毒素排出體外。除此之外,硒對于抑制鎳的誘癌作用;抑制砷的毒性致畸形;預防甲基汞的毒也具有重要作用。 拿聲小結 當然,除了我們上述講到的4大作用,硒元素對保護肝臟、提高機體免疫力、預防和改善糖尿病、輔助治療乙肝等,都具有重要作用。 三、硒不是萬能的, 缺硒卻是萬萬不能的 1、最明顯的癥狀——克山病 克山病是一種地方性心肌病,多發生在生長發育的兒童期,以2—6歲為多見,同時育齡期婦女群體也較為常見,主要癥狀為:心律失常、心跳過快或過緩,甚至導致心功能衰竭、心源性休克等。目前,克山病大部分發生在低硒地帶,患者頭發和血液中的硒明顯低于非病區居民,說明硒與克山病的發生有關。 2、大骨節病 大骨節病主要病變是骨端的軟骨細胞變性壞死,肌肉萎縮,影響骨骼生長發育,發病也以青少年為多【6】。大骨節病主要癥狀是:骨關節粗大,身材矮小,一般情況下早期有麻木感、運動不靈;嚴重時會有方掌等表現。 雖然大骨節病基本不會影響患者的智力和壽命,但是會對勞動能力有一定影響。 3、免疫力低下 硒元素對人體免疫力具有強效調節作用。當人體缺硒時,對患有某些毒性疾病,如感冒、天花、肝炎等的危險性將增大【7】。人體缺硒后,各種病毒會更容易侵入身體,生病時間會更長,而且病情容易反復發作。 4、影響生育能力 硒元素與人類的傳宗接代也有著密切聯系。硒和含硒蛋白確保了精子的生存能力以及對活性氧的保護,對含硒蛋白的研究表明,它們在代謝過程中的缺失會導致精子異常,進而影響精液質量和生育能力【8】。 除了我們上面描述的4個癥狀,人體缺硒的癥狀還有以下表現:比如會導致未老先衰、精神萎靡不振、甲狀腺腫大、面容消瘦、近視等。 拿聲小結 根據科學研究結果表明,人體的四十多種慢性疾病與缺“硒”有關,總結來講,其實不是補硒治未病,而是缺硒會生病。 四、我國將近10億 人口處于缺“硒”狀態 我國約10億人生活在低硒缺硒地區,而且攝入的食物中硒含量較低,中華預防醫學會2014年對我國居民硒攝入量的調查結果顯示,我國居民的日均硒攝入量僅有28~40微克,提示我國是一個膳食缺硒的國家【9】,遠低于中國營養學會推薦的成年人 50~200微克的日均攝取量,中國公民普遍硒攝入不足。2005年1月18日,“防治疾病,定量補硒”的全國工作會議在人民大會堂隆重召開,首次正式提出“全民補硒,終生補硒,從娃娃抓起”的口號。 1、不同人群補硒量也不同 不過,硒元素也不可攝入過量,體內硒水平過高會導致硒中毒,影響人體正常生理活動,甚至損害機體功能。硒失調——不管是缺硒還是硒過量,都會對人體產生負面影響。因此,為了滿足不同人群的補硒量,中國營養學會制定了推薦的補硒標準(詳情見表2):成年人日均攝入硒量應達到50-200微克,但兒童、孕婦、乳母和特殊疾病者,他們對硒的攝入量則有所不同,比如癌癥患者使用量日均為200-400微克;孕婦、哺乳期的母親在50-100微克等。 表2【10】圖片來源:硒健康生活在線 2、需要重點補硒的人群 ①孕婦 孕婦缺硒不僅關系著自身的健康,也會影響胎兒的正常發育。人類從胚胎發育開始就需要硒,如果母體缺硒,胎兒就會缺硒,進而影響胎兒的正常生長,甚至導致胎兒出現畸形。所以,孕婦尤其需要補硒。 ②兒童、青少年 臨床研究發現,營養不良兒童的血液中比正常兒童含量低很多。補充適量的硒元素可以提高兒童免疫力,保證日常精力。 ③產婦 補硒可以提高哺乳期媽媽的免疫力,據研究,奶粉(牛奶)中的硒含量僅為母乳的一半,產婦補硒可以保證嬰兒的正常生長發育。 ④肝病腎病患者 人體缺硒會影響肝臟的解毒功能,使肝細胞容易遭受破壞。因此肝病腎病患者補硒可以更好地清除肝臟內的代謝產物,幫助肝臟分解毒素,緩解和改善癥狀。 ⑤糖尿病患者 補硒可調節血糖,能改善糖尿病癥狀。當然,日常補硒只是為了緩解和改善,并不能起到治療作用,因此糖尿病人也不能隨便停藥、換藥。 拿聲小結 除了以上五類人群需要補硒,易疲勞或處于亞健康狀態下的人群,也需要在日常生活中,重視補充硒元素。補硒并非一日之功【2】,硒元素無法通過人體自主合成,只能通過食物從外界攝取,因此需要終生補硒。 拿聲結語: 硒元素對人體健康具有重要意義,機體硒需求量日漸被人們所重視。 隨著人們對健康追求的加深,對硒元素認知的深化,硒型礦泉水很大概率上會與大健康產業對接,成為未來發展的熱門細分品類。 參考文獻: 【1】【8】黃冰霞,支添添,趙志剛,等. 硒元素與人類健康 [J]. 宜春學院學報, 2019, 41 (09): 95-101. 【2】“富硒水”,怎樣喝才安全健康.公眾號云南疾控. 2020,8,18.云南. 【3】【5】【10】為何四十多種慢性疾病與缺“硒”有關.公眾號硒健康生活在線.2022,9,29.陜西. 【4】硒科普丨硒的主要生理作用.中國富硒產業研究院. 2023,12,08.陜西. 【6】物以“硒”為貴,你可能不知道,我國竟有十億人缺硒.公眾號硒健康生活在線. 2024,7,10.陜西. 【7】劉振鋒,東方,季宇彬,等 . 硒多糖藥理活性研究進展[J]. 北京聯合大學學報( 自然科學版) ,2011,25( 4) :36 - 40. 【9】王立平,唐德劍,沈亞美,曾曼琳. 硒的營養缺乏現狀及補充方式[J].食品工業,2020,41(1):339-343. *原創文章轉載請注明作者、出處*