資源評估

資源評估 產品開發

產品開發 體系認證

體系認證 品牌營銷

品牌營銷

專家解讀:以科學標準規范“泡茶水”行業發展|拿聲國際

專家解讀:以科學標準規范“泡茶水”行業發展

前言:

這兩年隨著農夫山泉武夷山泡茶水的入市,“泡茶水”這類飲水產品引起了很多人的關注與討論,包括在此之前就存在的泡茶水品牌,也被拿出來對比討論,而討論的焦點無外乎三點:

一、泡茶水是否屬于概念炒作,是不是在玩“文化游戲”?

二、泡茶水和普通包裝水有哪些區別?

三、泡茶水有沒有標準?

今天我們針對這三個問題來逐一解答,理性探討。

一、泡茶水是否屬于概念炒作是不是在玩“文化游戲”?

1. 關于是不是概念炒作的問題

首先我們要知道任何商品的產生,依據是:要么它有市場需求,要么它能創造出市場需求。泡茶水是現在才有的概念嗎?答案肯定不是的!

開門七件事“柴米油鹽醬醋茶”。茶在中國人的日常生活中一直都占據著重要位置,特別是對于愛茶的人來講,茶如飯食不可或缺,不僅滿足口腹,還有助健康,更是對心靈的滋養。

喝茶必然少不了水,“水為茶之魂,茶性發于水”,這是我們自古就詳熟的文化認知,從古至今關于茶的研究就沒有中斷過,所以“泡茶水”并不是現在才有的概念。

2. 泡茶水是不是在玩“文化游戲”

明代張大復在《梅花草堂筆談》中寫道:“茶性必發于水,八分之茶,遇十分之水,茶亦十分;八分之水,試十分之茶,茶之八分”,古人還總結出烹茶好水的標準:“清、活、甘、輕、冽”。面對著眾多的史籍記載,始終有人認為喝茶論水不過是古代文人閑士的風雅之舉,古人沒有科學的技術手段,泡茶之水其品是八分還是十分的結論又是怎么產生的呢?其實無論是唐·劉伯芻歷經20地為宜茶之水排名,還是乾隆逢出行必稱水泡茶,依靠的都是笨方法:“鑒水試茶,親挹而比之”。

茶圣陸羽,一部《茶經》歷經26年走遍32州,親臨實地親自動手,通過對茶湯的“色、香、味、形”進行對比,通過大量的記錄和考證才最終在“五之煮”篇幅中寫出了泡茶水“其水,山水上、江水中、井水下”的結論。

由此可見,古人對于水的研究并非只靠“眼觀”與“感性認知”,即便沒有科學手段對于泡茶用水的評比也有著嚴格標準的評價體系,其結論是基于事實產生的真實評價,不同的水的確會泡出不同的茶。

所以,水是茶之魂,茶性發于水從來都不是“文化游戲”而是“文化印證”!

3. 泡茶水是在順應市場需求

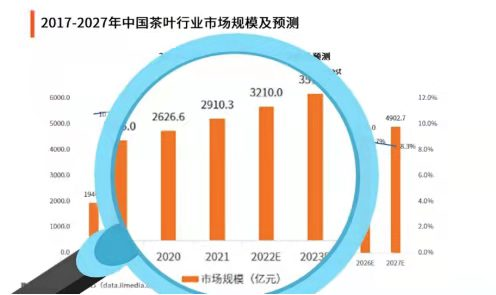

我國不僅是產茶大國,更是茶葉消耗大國,據艾媒咨詢數據顯示,2021年我國茶葉市場規模就達到了2910億,2022年更是達到了3210億!而且近幾年我國的茶葉市場競爭也越來越趨向于品牌化、品質化。

當茶葉的品質需求越來越高的時候,自然就需要與之相匹配的水,而且通過茶葉的市場需求量就能夠看出“泡茶水”的市場需求量。所以商業“泡茶水”能夠出現在市場上,只是迎合與激發了市場的剛需。

二、“泡茶水”與普通飲用水有沒有本質區別?

其實兩者差異本質在于水質理化指標區別。中國農業科學院茶葉研究所、首席科學家尹軍峰在其《飲用水中重要礦物質對沖泡茶湯品質的影響》課題中通過水的理化指標更科學地闡述了“適合泡茶的水”中的理化指標對茶的影響。

尹軍峰教授說:即使是同樣品牌的水,純凈水與山泉水也可以明顯看出湯色差距,這和含有不同離子的水之間有很大關系,這就很好地詮釋了不同水“媽媽”孕育出的是完全不同的茶水。

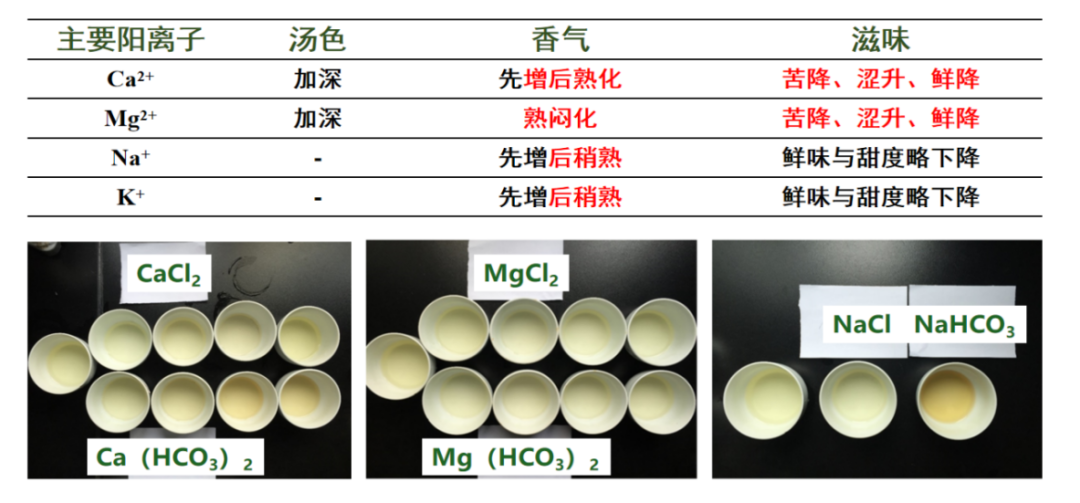

1. 不同的水對茶的滋味、香氣與湯色影響

茶葉的好壞主要通過其被浸泡后入口、聞香、識色來判別,尹軍峰教授通過其實驗數據科學解讀了不同的水沖泡龍井的滋味、香氣與茶湯差距,得出結論是:天然(泉)水最佳,礦泉水最差。

2. 水中重要礦物質對茶葉沖泡的影響解析

尹軍峰教授團隊通過對水的表征因子和內含礦物質兩個方面進行重點研究,用科學理化標準來說明什么樣的水才能讓茶精妙呈現。

①表征因子判斷水質適合性

判斷泡茶水的好壞,水質表征因子如濁度、色度等,可用于外觀的觀察。水中含有一些不溶物質,其水的濁度、色度方面可能會出現明顯問題,不一定是安全性問題,但是有濁度和色度的水用來沖泡茶葉卻會對口感產生明顯的負面影響;再比如在自來水用氯消毒后,水中其他嗅感物的量很低,用這類水泡茶,同樣會影響茶湯的香氣、滋味。

②水中礦物質元素總量對茶的影響至關重要

水會受到地質和氣候環境的影響,水中的礦物質元素總量與泡出茶湯的滋味、香氣存在相關性。泡茶水的內涵品質主要看水中相關的陽離子和陰離子指標高低、礦化度( TDS )、硬度、酸堿度及美味度,這些都是判斷水質經常用到的理化指標。

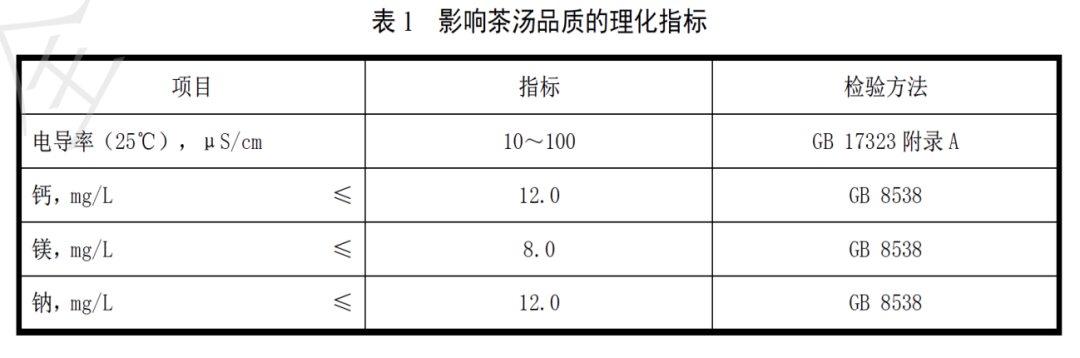

尹軍峰教授團隊從2014年起收集了全世界各地300多種水,逐一分析篩選,找到了泡茶水的相關規律,水中TDS、PH值以及溫度對茶的品質均存在影響,其結論如下:含有一定的礦物元素,TDS<70 mg/L(電導率<100μS/cm ),pH值<7.5的天然水沖泡茶葉,茶湯品質可能更好。在此規律基礎上進行了大量的實驗室理化分析和感官品評,最后結合市售常見的8款水做出了總結性的結論,成為泡茶水團體標準中相關參數的重要數據來源和理論依據。

因此,從科學性的角度來講,“泡茶用水”對水質的要求極為嚴苛,這樣才能更好地激發出茶葉本身的“色、香、味、形”等。

三、泡茶水標準的出臺打開了飲水新市場

明朝劉源在其《茶史》中有言:“茶之妙有三:一曰色,二曰香,三曰味”,此三者是品茶的魅力所在,也是愛茶之人最為鐘情的地方。如果用科學理化標準來說明什么樣的水才能呈現茶的精妙,更是對現代愛茶人最好的尊重。

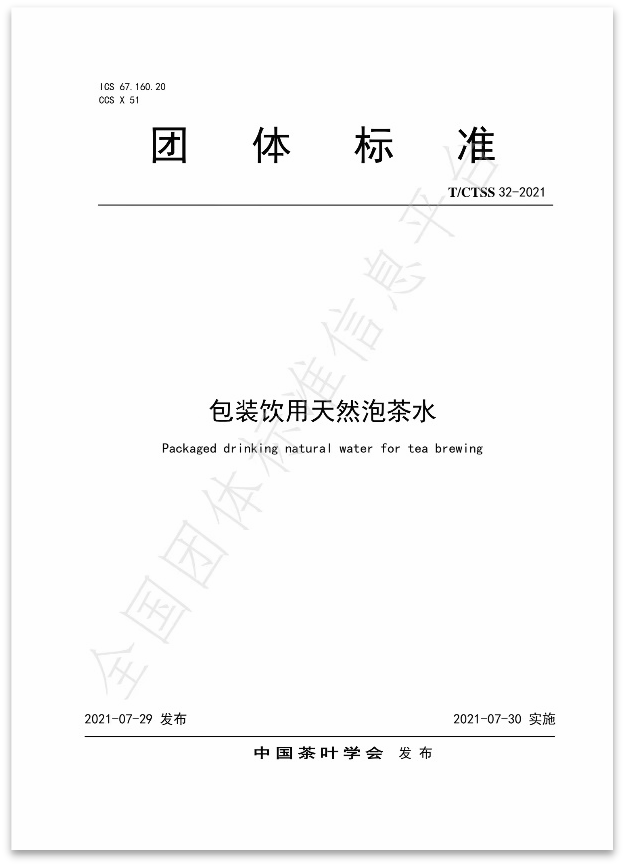

2021年7月由中國農業科學院茶葉研究院、中國茶葉學會、浙江大學等單位共同發起制定了T∕ CTSS 32-2021《包裝飲用天然泡茶水》團體標準,重點參考了尹軍峰教授科學團隊《飲用水中重要礦物質對沖泡茶湯品質的影響》完成了團標的生態指標、理化指標及技術指標。

目前“泡茶水”正在成為瓶裝水細分領域一個不可或缺的品類,受到了許多愛茶人士的歡迎。該標準明確規定鈣、鈉含量,同時也規范了包裝飲用天然泡茶水的術語、定義、技術要求、生產加工過程的衛生及標簽要求等內容。

通過科學研究得出符合泡茶的天然水水質要求,填補了我國目前泡茶水行業標準的空白,為消費者選擇多類產品提供科學的依據,也為生產監督管理提供有效的技術標準依據,從而保障消費者的飲水安全和健康,依據這些標準消費者基本上可以選出比較合適的泡茶水。

同時,尹軍峰老師表示:這一標準涵蓋了不發酵,半發酵,后發酵三個大類,基本涵蓋了六大茶類,是一個可以有普適性指引的基礎標準,適合大部分的茶類,對于特殊的茶葉品種,還需要進一步的研究和完善。

拿聲結束語:

通過論述和尹軍峰教授科學團隊對水與茶的關系研究我們得知:

1、泡茶水的概念自古有之,再次出現只是順應了市場的發展需求;

2、泡茶水是更加精細化的飲用水品類,滿足消費者不斷升級的消費體驗需求;

3、泡茶水有標準有規范,消費者選水有據可依;

4、泡茶水不僅是文化內涵的傳承,更是需要具備有據可查的科學依據,文化與科學結合才可以立足市場更長遠的發展。

喝茶離不開水,高品質茶葉更需要適配高品質的泡茶水,所以泡茶水的產生是基于消費者越來越精細化的生活需求,而泡茶水的推出也進一步促進提升了普通品茶愛好者的品鑒能力,泡茶水品牌保持有序合理經營是具有廣闊發展空間的。

參考文獻:

[1] 尹軍峰、許勇泉. 不同類型飲用水對西湖龍井茶風味及主要品質成分的影響.中國茶業 2018.05

[2] 尹軍峰 《飲用水中重要礦物質對沖泡茶湯品質的影響》

[3] T∕ CTSS 32-2021《包裝飲用天然泡茶水》團體標準

備注:因為排版問題,陽離子、陰離子“+、-”有可能會出現位移偏差,請正確理解